ここから本文です

国指定天然記念物「クマゲラ」 札幌の市街地隣接林で造林樹種「カラマツ」を選択的に採餌利用 ~生態系エンジニアの冬の採餌場から導く保全と森林活用の新指針~

2025年11月11日

東海大学[札幌キャンパス]大学院生物学研究科の松井晋准教授、猿舘聡太郎(研究代表)、ならびに北海道立総合研究機構林業試験場の雲野明らの共同研究チームは、国の天然記念物に指定されている大型キツツキ類「クマゲラ(Dryocopus martius)」*が、札幌市の都市近郊に広がるカラマツ人工林を厳冬期における重要な採餌場所として選択的に利用している実態を初めて明らかにしました。本研究成果は、2025年11月11日に「日本鳥学会誌」に掲載される予定です。

<本研究のポイント>

| ① | 国の天然記念物に指定されている大型キツツキ類のクマゲラは、営巣や採餌のために利用する樹木の種類に地域差があることが知られています。本研究では、札幌の都市近郊林を含む森林において、冬期の採餌環境を調査しました。 |

| ② | 札幌市に生息するクマゲラは、本州から北海道に導入された造林樹種であるカラマツの人工林を含む成熟した低地林を厳冬期の重要な採餌場所として利用していることが示唆されました。 |

| ③ | クマゲラは自ら樹洞を掘り巣やねぐらを確保するほか、採食のために枯死木に穴をあけたり樹皮をはがしたりします。さらに、冬期には生きた木の樹幹に大きな穴を掘り、アリ類を探索する行動もみられます。このように生息域の物理環境を改変することで、他の生物へも影響を与える生態系エンジニアとしての役割を担っています(木を倒してダムを作り、小魚や水草などの生息を促すビーバーが生態系エンジニアの典型例)。 |

| ④ | 北海道の低地部に広がる人工林の管理において、クマゲラの採餌環境を指標とすることで、天然記念物である本種の保全と生物多様性の高い森林の保全の二つを同時に進めていくことが可能であると提言します。 |

| ⑤ | 本研究成果は、2025年11月11日に「日本鳥学会誌」に掲載される予定です。 |

■研究背景

国の天然記念物に指定されている大型キツツキ類のクマゲラは、日本国内では本州北部と北海道に分布しています。本州北部の地域個体群は絶滅の危機に瀕していますが、北海道では札幌の市街地に隣接する都市近郊林も含め、道内全域の森林に分布しています。

クマゲラは一年を通じてアリ類をはじめとする昆虫を主要な食物資源とし、立枯れ木や倒木など、さまざまな場所で採餌します。とりわけ国内に生息する他のキツツキ類とは異なり、冬期には生きた木の樹幹に大きな穴を掘り、餌となるアリ類などを採食する特徴があります(図1)。

クマゲラは一年を通じてアリ類をはじめとする昆虫を主要な食物資源とし、立枯れ木や倒木など、さまざまな場所で採餌します。とりわけ国内に生息する他のキツツキ類とは異なり、冬期には生きた木の樹幹に大きな穴を掘り、餌となるアリ類などを採食する特徴があります(図1)。

北海道では、1950年から1970年代にかけて戦後の拡大造林により、低標高地域を中心に天然林が大規模に伐採され、木材生産を重視したトドマツやカラマツなどの人工林に転換されました。現在、北海道におけるカラマツ人工林の多くは林齢50~60年の成熟期を迎え伐期に達しています。しかし、カラマツ人工林を含む都市近郊林において、クマゲラが採餌に利用する樹種の選択や採餌場の適地については、依然として未解明な点が多く残されています。

■研究成果

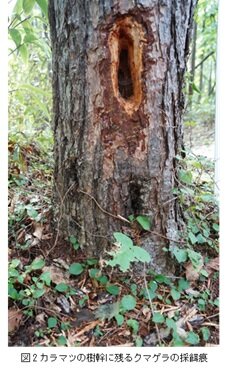

本研究では、札幌市に生息するクマゲラを対象に、冬期に生きた木の樹幹を掘って採食した痕跡のある冬期採餌木(図2)の分布をもとに環境選択性を解析しました。その結果、クマゲラは標高が低く、針葉樹の割合が高い場所で、胸高直径の大きい樹木をより多く利用する傾向が明らかとなりました。さらに、本州から北海道に導入された造林樹種カラマツや、在来の先駆樹種であるシラカンバが、冬期採餌木としてクマゲラに有意に選好されていることが示されました。冬期採餌木周辺の潜在的な採餌場所を可視化するため、地形や植生タイプなど環境要因を指標としたMaxEntによる解析では、標高が低くカラマツ林の割合が高い、傾斜が緩やかで湿潤な地形において、冬期の採餌場適地確率が高くなる一方、北向き斜面では他の方位に比べて適地確率が低下することが分かりました。

本研究では、札幌市に生息するクマゲラを対象に、冬期に生きた木の樹幹を掘って採食した痕跡のある冬期採餌木(図2)の分布をもとに環境選択性を解析しました。その結果、クマゲラは標高が低く、針葉樹の割合が高い場所で、胸高直径の大きい樹木をより多く利用する傾向が明らかとなりました。さらに、本州から北海道に導入された造林樹種カラマツや、在来の先駆樹種であるシラカンバが、冬期採餌木としてクマゲラに有意に選好されていることが示されました。冬期採餌木周辺の潜在的な採餌場所を可視化するため、地形や植生タイプなど環境要因を指標としたMaxEntによる解析では、標高が低くカラマツ林の割合が高い、傾斜が緩やかで湿潤な地形において、冬期の採餌場適地確率が高くなる一方、北向き斜面では他の方位に比べて適地確率が低下することが分かりました。

これらの結果から、札幌市においては、カラマツの人工林を含む成熟した低地林がクマゲラの冬期採餌場所として重要であることが示唆されました。また、冬期採餌木は大径木であり、その周辺には針葉樹の立枯れ木が多く存在する傾向も確認されました。

■今後の展望

クマゲラが厳冬期に、生きた樹木の樹幹に穴をあけて餌を探索した際に残る採餌痕は、森林の中でもよく目立ちます。本研究では、積雪寒冷都市である札幌において、このような採餌痕のある冬期採餌木が、標高の高い山岳地帯よりも気象条件が厳しくない都市部近郊の低地林に多く見られ、とりわけ大径木で顕著であることが明らかになりました。さらに、この冬期採餌木の周辺には針葉樹の立ち枯れ木が多く存在し、その内部には他の鳥類などの餌資源となる昆虫類が多く生息していると考えられます。つまり、クマゲラが残す冬期採餌痕の分布や、そこから推定される採餌場の適地を利用することで、森林内で局所的に形成される生物多様性の高いエリアが把握でき、森林性鳥類にとって冬期の生息に適した場所を効率的にゾーニングできることが期待できます。北海道低地部の人工林管理において、生態系エンジニアであるクマゲラの冬期の採餌痕を指標とし、天然記念物である本種の保全と生物多様性に富む森林の保全を同時に進めていくことが今後望まれます。

■論文情報

|

タイトル |

: |

クマゲラの冬期における生立木の採餌木選択と採餌場適地推定 |

|

著者 |

: |

猿舘聡太郎(東海大学大学院生物学研究科)、雲野明(北海道立総合研究機構林業試験場)、松井晋(東海大学大学院生物学研究科/生物学部生物学科) |

|

掲載雑誌 |

: |

日本鳥学会誌 |

|

DOI |

: |

doi:10.3838/jjo.74.223 |

<用語説明>

*クマゲラ(Dryocopus martius):全身黒色で頭頂部が赤い日本最大のキツツキ類。イベリア半島、スカンジナビア半島からカムチャツカ半島まで旧北区の寒帯、亜寒帯、温帯北部に広く分布。北海道ではトドマツやミズナラなどの針広混交林、東北北部では天然ブナ林に生息し、年間とおして樹木で主にアリ類を食べる。国の天然記念物、環境省レッドリスト絶滅危惧II 類に指定されている。

<研究に関するお問い合わせ>

東海大学大学院生物学研究科/生物学部生物学科 松井晋

TEL. 011-571-5111(代表)

北海道立総合研究機構林業試験場保護種苗部保護グループ 雲野明

TEL. 0126-63-4164(代表) Email:forestry@hro.or.jp

<本件に関するお問い合わせ>

東海大学札幌カレッジオフィス 田中

TEL. 011-571-5111(代表)

北海道立総合研究機構森林研究本部企画調整部普及グループ

TEL. 0163-63-4164(代表) Email:forestry@hro.or.jp