ここから本文です

「ジャンピング遺伝子」による進化の仕組みを発見 多様な脊椎動物のゲノム解析から新たなタンパク質の誕生を解明

2025年05月09日

【本研究のポイント】

・ジャンピング遺伝子(トランスポゾン)はゲノムの構造を動的に変化させるが、長期的な遺伝子進化への影響は未解明な部分が多い。

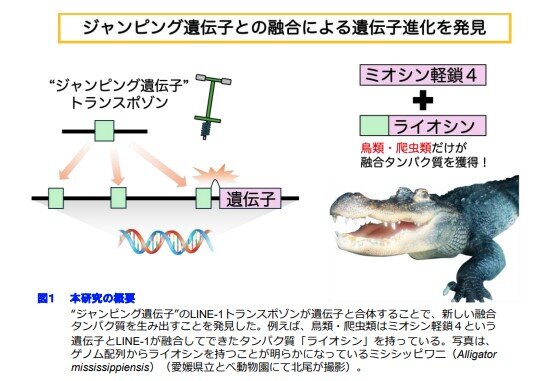

・LINE-1 トランスポゾンが他の遺伝子と融合することで、新しい合体(キメラ)タンパク質が生まれたことをゲノム解析により発見した。

・脊椎動物における多様なタンパク質の誕生と進化の新たなメカニズムを示した。

【研究概要】

名古屋大学大学院生命農学研究科の北尾 晃一 日本学術振興会特別研究員PD(受入機関:名古屋大学)、一柳 健司 教授、東海大学医学部の中川 草 准教授の研究グループは、ジャンピング遺伝子と他の遺伝子の融合による遺伝子進化の仕組みを新たに発見しました。

ゲノムのダイナミックな変化は生命進化の原動力です。変化の大きな要因がゲノム領域を飛び回るジャンピング遺伝子(トランスポゾン)の存在です。トランスポゾンが他の遺伝子の近くに入り込むと遺伝子構造が変化し、病気の原因となります。一方で、遺伝子構造の変化は新しい進化を促す可能性もあります。

今回、本研究グループは LINE-1 というトランスポゾンが他のタンパク質の遺伝子領域に挿入された結果、LINE-1 とその遺伝子が融合して新しいタンパク質が誕生することを発見しました。その一つである「ライオシン」と新しく命名されたタンパク質は、哺乳類には存在しませんが、鳥類・爬虫類の系統で 2 億 8000 万年以上保持されており、未知の生理機能を担っていると考えられます。本研究により、脊椎動物の遺伝子が進化、多様化する仕組みの理解につながることが期待されます。

本研究成果は、2025年5月9日午前2時(日本時間)付で米国科学雑誌『Genome Research(ゲノム・リサーチ)』に掲載されます。

【研究背景と内容】

地球上には多様な生命がいます。それは DNA の遺伝情報(ゲノム注1))の多様性が反映されたものです。ではゲノムはどのように変化し、多様化しているのでしょうか?変化を生み出す仕組みの一つがトランスポゾン注2)です。ゲノムの色々な場所に転移することから「ジャンピング遺伝子」とも呼ばれます。トランスポゾンの転移はしばしば他の遺伝子構造を壊してしまうため、ヒトでは疾患の一因となっています。一方で、トランスポゾンによる遺伝子構造の変化は進化に貢献しているとも考えられます。その全貌は、ヒトやモデル生物のゲノムだけでは分かりません。しかし、近年では多様な生物のゲノム解読が進んでいるため、トランスポゾンが遺伝子進化をもたらした証拠をつかむことができるようになりました。

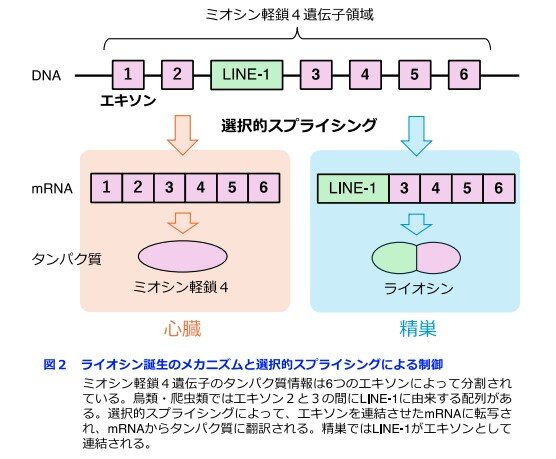

本研究グループはトランスポゾンによって進化した遺伝子を求めて、多様な脊椎動物のゲノムを解析しました。本研究では LINE-1 と呼ばれるトランスポゾンに着目しました。ヒトゲノムでもっとも大きな割合(ゲノム全体の約 17%)を占める代表的なトランスポゾンです。さらに LINE-1 はヒトゲノムのみならず脊椎動物ゲノムに広く存在しています。約600 種の鳥類・爬虫類のゲノム解析の結果、本研究グループは「ミオシン軽鎖4」という心臓で働くタンパク質の遺伝子において、LINE-1による遺伝子進化の痕跡を見つけました。真核生物の遺伝子の情報はエキソン注 3)と呼ばれるブロックに分割されています。ミオシン軽鎖4のタンパク質情報は 6 つのエキソンに分割されており、順番に連結されることで正しいタンパク質の情報が完成します。しかし、鳥類・爬虫類では LINE-1 が新しいエキソンとなり、LINE-1 とミオシン軽鎖 4 がつながったタンパク質がコードされることを本研究グループは発見し、この融合タンパク質を LINE-1 とミオシン(Myosin)を合わせて「Lyosin(ライオシン)」と命名しました(図2)

エキソンの組み合わせを変えることで 1 つの遺伝子から複数のタンパク質をつくることができます。この仕組みを選択的スプライシングと言います。4 種の爬虫類の選択的スプライシングを調べたところ、ミオシン軽鎖4の通常のエキソンの組み合わせは心臓で生じているのに対し、ライオシンの組み合わせは精巣で特異的に生じていることが分かりました。つまり、選択的スプライシングによって、生物がミオシン軽鎖4を壊すことなく、ライオシンを獲得したことを示しています(図2)。

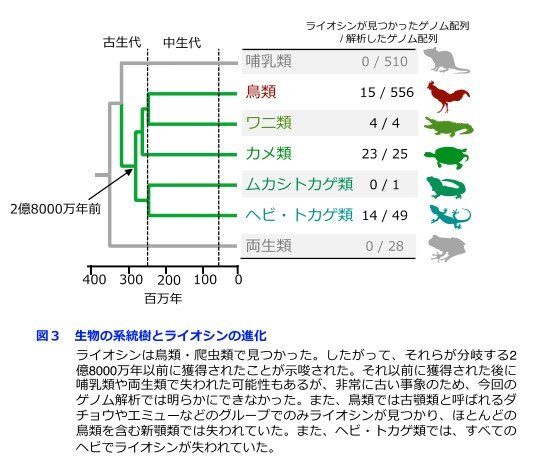

ライオシンはいつ誕生したのでしょうか?ライオシンは哺乳類や両生類のゲノムには存在せず、鳥類・爬虫類のゲノムにのみ存在していました。現生の鳥類・爬虫類の共通祖先は 2 億 8000 万年前の古生代にさかのぼります。したがって、ライオシンはそれ以前に獲得され、共通祖先から現在の鳥類・爬虫類へと受け継がれてきたと考えられました(図3)。一方で、鳥類・爬虫類の中でも一部のグループ(特に、ヘビ類と新顎類鳥類)では、ゲノムからライオシンの情報が失われていました。これらの生物でなぜライオシンが要らなくなったのか?という謎は、精巣におけるライオシンの機能は何か?という疑問と合わせて今後の解明が必要です。

さらに本研究グループは、脊椎動物ゲノムから予測されたタンパク質のデータベースの中から、LINE-1 との融合タンパク質をコンピュータ上で探索しました。その結果、ライオシン以外の選択的スプライシングによる LINE-1 との融合タンパク質をナマズ類、クマ類、アフリカ獣類から 1 遺伝子ずつ、計 3 例同定しました。今回検索したデータベースのタンパク質群は、多くの生物で共通して予測しやすいタンパク質に偏っていると考えられます。したがって、一部の生物にしか存在しないような LINE-1 融合タンパク質はさらに存在すると考えられます。

【成果の意義】

ゲノムのさまざまな場所に「ジャンプ」するトランスポゾンは生命進化における多様性の発生源として着目されています。本研究グループは、選択的スプライシングという仕組みによって、LINE-1 との融合タンパク質が生まれることを初めて報告しました。本発見は、ゲノム中で新しいタンパク質が誕生し、生命の多様性を生み出すメカニズムの解明に向けて新しい知見を与えるものです。

本研究は、日本学術振興会科研費 課題番号 JP23KJ1055、JP20K06775、25K02265 の支援のもとで行われました。

| 【用語説明】 | ||

| 注1)ゲノム | : | その生物のすべての遺伝情報に相当する DNA 配列のこと。DNA はアデニン(A)、チミン(T)、グアニン(G)、シトシン(C)と呼ばれる塩基がつながっており、その並び順によって、遺伝子情報や遺伝子発現の制御情報がコードされている。 |

| 注2)トランスポゾン | : | 自身の DNA 配列を切り出して他の DNA 配列に"カット&ペースト"したり、自身と同じ DNA 配列を合成して他の DNA 配列に"コピー&ペースト"したりして、ゲノムを転移する特殊な遺伝子。トランスポゾンの発見者であるバーバラ・マクリントックは 1983 年にノーベル生理学・医学賞を受賞している。 |

| 注3)エキソン | : | 遺伝子上でタンパク質合成に関わる部分。DNA にコードされたタンパク質の情報は、長い RNA として転写された後、エキソン配列を連結し、その間の配列(イントロン)が除去されることで正しいタンパク質情報をもつメッセンジャーRNA(mRNA)がつくられる。この過程はスプライシングと呼ばれる。 |

【論文情報】

雑誌名:Genome Research

論文タイトル:Birth of protein-coding exons by ancient domestication of LINE-1 retrotransposon(太古の LINE-1 レトロトランスポゾンの転用によるタンパク質コードエキソンの誕生)

著者:Kochi Kitao1, Kenji Ichiyanagi1, So Nakagawa2(北尾 晃一 1、一柳 健司1、中川 草 2)1: 名古屋大学 2: 東海大学

DOI: 10.1101/gr.280007.124

【研究者連絡先】

名古屋大学大学院生命農学研究科

教授 一柳 健司(いちやなぎ けんじ)

TEL:052-789-4066 FAX:052-789-5748

東海大学医学部

准教授 中川 草(なかがわ そう)

TEL:0463-93-1121 FAX:0463-93-5418

【報道連絡先】

名古屋大学総務部広報課

TEL:052-558-9735 FAX:052-788-6272

E-mail:nu_research@t.mail.nagoya-u.ac.jp

東海大学医学部付属病院事務部事務課(広報)

TEL:0463-90-2001 FAX:0463-93-1157

E-mail:prtokai.isehara@gmail.com