ここから本文です

北海道胆振沿岸から巨大な礁構造を造るカンムリゴカイ類の新種発見 人工リーフ上に蜂の巣状の管の群れ

2025年02月19日

本研究のポイント

・北海道胆振沿岸の浅場に沈積された人工リーフ上にカンムリゴカイ類の棲管が多数、発見された

・棲管が密集した場所では、20 m四方を埋め尽くすほどの礁構造ができている

・発達した礁では、その厚み(高さ)は2 mを超えることもある

・遺伝子解析を含む分類学的研究の結果、新種であることが判明した

・新種の学名・和名にはアイヌ語の「upopoyウポポイ」を採用した

【研究概要】

横浜国立大学の西栄二郎教授、石巻専修大学の阿部博和准教授、名古屋大学大学院理学研究科の自見直人講師、東海大学の田中克彦教授、国立科学博物館の小林元樹特定非常勤研究員、(公社)北海道栽培漁業振興公社 調査事業本部の巻口範人参事等の研究グループは、北海道胆振海岸に沈積された人工リーフ上に密集するカンムリゴカイ類を発見し、分類学的研究の結果、新種であることが判明しました。虫体は長さ15から45 mm程度、砂粒でできた棲管の口部外径は約10 mm、長さは30 cmを超えます。これらの棲管が蜂の巣状に密集し、礁の大きさは最大で20 m×20 mを超えるものもあります。2019年頃から増え始めた本種は、2024年現在も礁を拡大する傾向にあり、礁の一部は崩壊しています。論文では本種の生態や礁の成長、崩壊のサイクルについても報告しています。研究成果はSessile Organisms誌42巻1号(2025年1月31日付)に掲載されました。

【社会的な背景】

北海道中央南部(苫小牧市〜白老町)に位置する胆振海岸は、昭和40年代から急速に海岸侵食が進行し、砂浜が大きく後退したことから、時に越波にみまわれるなどの災害に悩まされてきた(菊地ほか、2012)。このような海岸侵食を防止し越波を防ぐ対策として、白老沖と苫小牧沖にタンデム型の人工リーフが整備されつつある。この人工リーフは、沖合に設置され、そのリーフが沖合で大きな波を砕き海浜には大きな波が届かないという効果がある。さらに、このリーフは通常水面下に没している構造物であり、荒天時の波浪の勢いを弱め、海浜の安定化を図る役割も持ち合わせている(菊地ほか、2012)。一方、これらの海域は遠浅の砂浜海岸であり、ウバガイ(ホッキガイ)の漁場でもあり、水産業にとって重要な資源を有することから、人工リーフが漁場や水産資源に与える影響について、モニタリングが続けられてきた経緯がある。今回のカンムリゴカイ類の新種発見は、このモニタリング調査を受注した(公社)北海道栽培漁業振興公社により成された成果である。

胆振白老町沖合約170から200 m、360から400 mにおいて7基のタンデム型人工リーフが設置されている(図1)。この人工リーフ設置後の主な生物調査の過程で、2018年頃からカンムリゴカイ類の1種が最初は人工リーフの鉄枠礁や割石上で見つかり、その後、コンクリートブロック表面にも付着が広がっていることが巻口氏による潜水調査によって確認された(図2)。2020年初頭には人工リーフの一部を覆うほどに礁の成長が認められた(図3)。このカンムリゴカイ類のサンプルが分類学的研究に供され、カンムリゴカイ科カンムリゴカイ属Neosabellariaの1種であることが確認された。標本の外部形態を観察すると、北米沿岸に分布するNeosabellaria cementariumと大変良く似ており、これまでもN.cementarium の北海道沿岸における分布記録があることから遺伝的解析を含めて詳細な分類学的研究をおこなった。さらに、本種の生態に関して、繁殖の季節変化や個体群構造を調べ、初期発生も調べた。

|

|

図1.白老沖のタンデム型人工リーフ(空中写真、撮影巻口範人) |

|

|

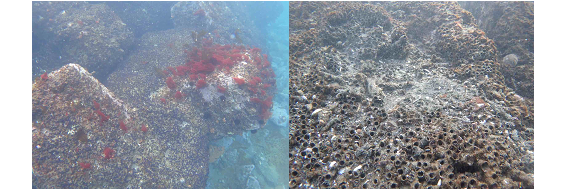

図2.(左)コンクリートブロック上の礁.紫色の点がカンムリゴカイの口触手. (右)礁表面の拡大図.カンムリゴカイの棲管の口部が蜂の巣状に配列している.左右ともに巻口範人撮影. |

|

| 図3.カンムリゴカイ礁の表面.中央の海藻はミツイシコンブ.巻口範人撮影. |

【研究成果】

今回、発見されたカンムリゴカイ科の新種の情報は以下の通りである。

科名 カンムリゴカイ科Sabellariidae

属名 カンムリゴカイ属Neosabellaria

学名 Neosabellaria upopoy Nishi, Abe, Jimi, Tanaka, Kobayashi, Makiguchi and Kupriyanova, 2025

学名の読み ネオサベラリア・ウポポイ

和名 ウポポイカンムリゴカイ

図4.ウポポイカンムリゴカイ.頭部背面(右側)に冠様構造体、腹側に紫色の口触手群(図左側)、体後部から伸びる尾部は管状で、先端に肛門がある.

図4.ウポポイカンムリゴカイ.頭部背面(右側)に冠様構造体、腹側に紫色の口触手群(図左側)、体後部から伸びる尾部は管状で、先端に肛門がある.

ウポポイカンムリゴカイの虫体は成熟した個体で30-45 mm、生時に伸びた状態で80 mm近くなることがある。体節数は30-45、体幅は3-5 mm、棲管の内径は2-5 mm、口部はラッパ状に広がり、径は5-10 mm程度、棲管の長さは200 mmを超える。

カンムリゴカイ類は頭部に特徴的なカンムリ様の構造体を備え、これは棘針の列によって構成される。この棘針の列数(内列、中列、外列など)や各棘針の形態によって属や種の分類が行われる。

ウポポイカンムリゴカイの棘針を走査型電子顕微鏡で観察し、北米沿岸に産するN. cementariumとの差異があることが判明した。また、北米産N. cementariumとは卵径も明らかに異なり、ウポポイカンムリゴカイで100-130μm、N. cementariumで80-85 μmである。

本種の和名・学名(種小名)「ウポポイupopoy」はアイヌ語で、意味は"(おおぜいで)歌うこと"である。ウポポイカンムリゴカイの紫色の口触手が流れに揺れる様に因む和名・学名である。

今回の研究に用いた標本は、タイプ標本は北海道大学総合博物館(札幌市)に、他の標本類は千葉県立中央博物館分館 海の博物館(千葉県勝浦市)、利尻町立博物館、大阪市立自然史博物館(大阪市)に登録・保管されている。

今回、日本では初となる巨大な礁構造を造るカンムリゴカイ類が発見された。カンムリゴカイ類は種によっては巨大な礁構造を造ることが知られており、フランスの世界遺産モン・サン・ミシェルの沖合には数ヘクタールにもなるSabellaria alveolata礁が、マレーシアのマングローブ地帯にはSabellaria jeramaeの数百mにも及ぶ礁が記録されている。これらの礁は沿岸の潮間帯にあり、その礁の形成や衰退のサイクルなども調べられている。今回、我々が調べた胆振沿岸の礁は、水深5-7 mにあり、この様な水深での巨大な礁の発見は稀である。今後は、潮間帯における礁との比較という観点で、中長期の礁の生態や消長サイクルを明らかにしていく予定である。

【今後の展開】

今回、人工リーフ上に巨大な礁構造を造るカンムリゴカイ類が発見された。その管は硬く、礁は強固な構造体である。その構造体の存在により、周辺の生物相にどのような影響があるのかを調べることは急務である。

カンムリゴカイ類は砂粒を集めて管を作り、一生をその管の中で過ごす。砂粒を集めることで周辺の底質(砂泥)の粒度組成に影響を及す可能性がある。瀬戸・巻口(2023)は、粒度組成について、カンムリゴカイ類の棲管を形成する材料と白老町沖合に設置された人工リーフ周辺の底質の調査データから中央粒径及びシルト粘土分の含有率を整理している。また、比較として、白老町沖合とほぼ同規模で設置された苫小牧沖の人工リーフ周辺における中央粒径及びシルト粘土分の含有率を整理している。その結果、苫小牧沖人工リーフ周辺において砂泥底の粘土・シルト含有率が高く、カンムリゴカイ類の分布は見られないことから、浮遊砂を捕捉し棲管の形成に利用するカンムリゴカイ類は、粘土・シルト含有率の増加により棲管の形成が阻害される可能性があることを報告している。さらに、瀬戸・巻口(2023)では、「本種が浮遊砂の曝露下で生存するためには、棲管の伸長速度が浮遊砂の棲管内部への堆積速度を上回る必要があり、棲管を形成し続けた結果、ゴカイ礁が拡大しているものと推測された」という。白老町沖合においては、今後もカンムリゴカイ礁が拡大していく可能性があり、それをモニタリングしていく必要性と共に、その礁の拡大が周辺の海洋生物相に及す影響を詳細に調べていく必要性が認識された。

奥田(1944)は北海道各地に「サベラリアSabellaria cementarium」が産し、時に多数が群居して団塊状になることを報告している。今回、我々が調べたウポポイカンムリゴカイと同種だと考えられ、ウポポイカンムリゴカイは外来種ではなく、古来より北海道沿岸に棲息していたものと考えられる。

奥田(1944)はまた、カンムリゴカイが釣餌虫として大きさや個体数の面で利用価値がある可能性に言及しており、「多産する場所が知られていないために利用がないのであろう」という。白老沖合には多産するものの、水深5-7 mの場所であり、棲管から虫体を傷つけずに取り出す手間や釣魚にとっての有効性の検討など、餌としての利用については課題が残されていると思われる。

【謝辞】

カンムリゴカイ類の採集にあたり、いぶり中央漁業協同組合白老支所の方々、(株)大歩の方々、(公社)北海道栽培漁業振興公社のスタッフの方々に深謝したい。電子顕微鏡の使用にあたり、横浜国立大学機器分析評価センターのスタッフの方々には便宜を図っていただいた。福井県立大学の瀬戸雅文教授には砂泥底や棲管を構成する砂粒の粒度組成に関するデータを見せていただいた。ここに記して深謝したい。

【研究費】

本研究の一部は、科学研究費補助金 KAKENHI No. JP24K09033の助成を受けて行われた。

【論文情報】

Nishi, E., Abe, H., Jimi, N., Tanaka, K., Kobayashi, G., Makiguchi, N. and Kupriyanova, E. K. (2025). Description of a reef-forming Neosabellaria upopoy sp. nov. (Annelida: Polychaeta: Sabellariidae) from shallow waters off Iburi, Hokkaido, Japan, with notes on its reproduction and early development. Sessile Organisms, 42(1), 1-17.

西 栄二郎(横浜国立大学)・阿部博和(石巻専修大学)・自見直人(名古屋大学)・田中克彦(東海大学)・小林元樹(国立科学博物館分子多様性研究資料センター)・巻口範人((公社)北海道栽培漁業振興公社)

北海道胆振沿岸から採集された礁を造るウポポイカンムリゴカイ(新種)(環形動物門多毛綱カンムリゴカイ科)の記載及び繁殖と初期発生について。

↓ 論文は以下のサイト(J-Stage > Sessile Organisms日本付着生物学会)からダウンロード可能である。(虫が苦手な人は閲覧注意!)

【日本語】https://www.jstage.jst.go.jp/browse/sosj/-char/ja/

【英 語】 https://www.jstage.jst.go.jp/browse/sosj/-char/en

【DOI】 https://doi.org/10.4282/sosj.42.1

【参考文献】

菊地隆一・千葉 優・巻口範人(2012)人工リーフにおける生物生息環境について-漁場としての可能性について-.北海道開発技術研究発表会、平成24年度.

奥田四郎(1944)北海道の釣餌虫に就て.北水試月報,1(8-9), 409-415.

瀬戸雅文,巻口範人(2023) 底質環境がカンムリゴカイ科多毛類の棲管形成に及ぼす影響、土木学会論文集B2(海岸工学)、79巻17号.

本件に関するお問い合わせ先

横浜国立大学 総務企画部リレーション推進課

TEL:045-339-3027

E-mail:press@ynu.ac.jp

名古屋大学 総務部広報課

TEL:052-558-9735

E-mail:nu_research@t.mail.nagoya-u.ac.jp

東海大学 スルガベイカレッジ静岡オフィス 企画・広報担当

TEL:054-337-0144

E-mail:koho-shizuoka@tokai.ac.jp