ここから本文です

【研究発表】 国内の漢方診療の実態と将来的課題 調査結果まとまる ~日常診療に漢方薬を活用している医師は8割以上に~

2024年10月25日

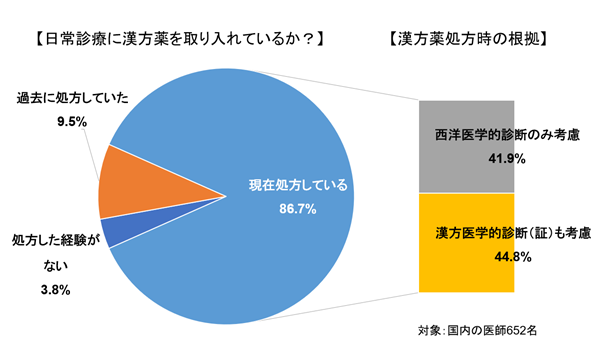

東海大学医学部医学科専門診療学系漢方医学の野上達也准教授を代表とする共同研究グループは、国内の医師685人を対象とした漢方医学に関するオンライン調査を実施しました。その結果、回答者から初期臨床研修医を除いた652人のうち86.7%にあたる565人の医師が日常診療に伝統医薬品の漢方薬を活用している実態が明らかになりました。

なお、本研究成果は、日本漢方生薬製剤協会(https://www.nikkankyo.org)の協力の下、2024年8月13日に日本東洋医学会の英文学術誌「Traditional & Kampo Medicine」のオンライン版に掲載されました。

■研究成果のポイント

・国内の医師685人を対象に、漢方薬の使用状況や課題をオンラインで調査

・回答者から初期臨床研修医を除いた652人の医師のうち86.7%にあたる565人が現在漢方薬を日常診療に活用

・漢方薬を活用する医師の約半数は、漢方薬の処方根拠として漢方医学的診断(証;しょう※1)を考慮していない

・漢方医学が抱える課題として、科学的根拠の充実と診断方法の標準化を指摘

・漢方の非専門家である医師が漢方薬を適切に処方するための施策として、①卒後教育体制の充実 ②漢方医学的診断(証)の判定を支援するソフトウェアの実装――等を提示

■研究背景

漢方医学は日本の伝統医学であり、多くの医療現場で利用されています。漢方薬の利用にあたっては、漢方医学的診断(証)を根拠とすること安全性を高める上で重要とされています。このため、2001年からは医学部の学生向けの教育カリキュラム「医学教育モデル・コア・カリキュラム」に漢方医学の内容が収載されるようになりました。現在は「和漢薬、漢方薬の特徴や使用の現状について概説できる」との到達目標が記載されており、全国の大学医学部において漢方医学の卒前教育が実施されるようになりました。

しかし、依然として医療現場を担う医師の大半は漢方医学教育の機会に恵まれておらず、漢方医学的診断(証)に準拠した漢方診療がどの程度実施されているか、その実態は調査されていませんでした。そこで本研究では、国内の医師が日常診療において漢方薬をどのように利用し、漢方医学に関して、どのような問題意識を抱えているかについて、アンケート調査を通じて検討しました。

■調査結果

国内の医師685人を対象に、MedPeer株式会社(https://medpeer.co.jp)を通じてオンラインアンケートを実施。回答者から初期臨床研修医を除いた652人の回答結果を解析したところ、以下のような傾向が見られました。

~漢方薬の高い普及率~

回答者のうち、565人(86.7%)は漢方薬を現在処方しており、62人(9.5%)は過去に処方経験がありました。漢方薬の処方経験がない回答者は25人(3.8%)にとどまりました。

さらに、現在、漢方薬を処方する565人の回答者を対象に、漢方薬の具体的な使用状況について質問したところ、多くの医師は約8~9種類の漢方薬を使用していることが判明しました。漢方薬を処方する理由としては、「西洋薬治療で効果がなかった症例で漢方治療により効果が認められたから」と「患者さんの要望があったから」が多い結果となりました。漢方薬を活用する疾患や症状として多かったのは、「筋けいれん」「便秘」「不定愁訴(MUS)」「更年期障害」「食欲不振」「栄養失調」「倦怠感」などでした。

~半数の医師は漢方医学的診断(証)を考慮せず~

漢方薬を現在処方している565人の回答者を対象に、漢方薬を処方する時の診断について質問したところ、約半数の医師は漢方医学的診断(証)を考慮せず、西洋医学診断のみを根拠に漢方薬を処方していることが判明しました。一方で、回答者からは漢方医学的診断(証)を考慮しない漢方診療によって、「十分な治療効果が期待できない」「患者の治療満足度が上がらない」といった弊害の懸念も寄せられました。

~漢方医学の課題と期待される対策~

将来解決すべき漢方医学の課題としては「漢方薬の有効性に関するエビデンスの集積」と「漢方医学的診断の標準化」が最も多く挙げられました。さらに、漢方医学の専門家ではない医師が漢方医学的診断(証)を根拠とした漢方診療を実践するための対策としては、漢方医学の卒後教育の充実と、診断を支援するソフトウェア(AI・アルゴリズム等が候補となる漢方薬を提示するシステム)の実装といった回答が多く寄せられました。

■今後の展開

本研究は、国内における漢方薬の高い普及率を改めて証明しました。一方、漢方医学的診断(証)を根拠とする漢方薬の利用については、向上の必要性が明らかとなりました。今後は本研究結果を踏まえ、漢方医学の卒後教育体制の充実や漢方医学的診断(証)の支援ソフトウェアの開発などを加速させ、漢方医学的診断(証)を考慮した漢方薬の利用を促進する研究・施策が期待されます。

■研究費

本研究は、国立研究開発法人日本医療研究開発機構(Japan Agency for Medical Research and Development; AMED)の助成を受けて実施されました(「統合医療」に係る医療の質向上・科学的根拠収集研究事業: ICD-11伝統医学の病態-モジュールIの活用と、安全で有効な漢方治療実践のための基盤整備研究)。

■論文情報

|

タイトル |

: |

Current situation and future issues with Kampo medicine: A survey of Japanese physicians |

|

著者 |

: |

畝田一司(福島県立医科大学会津医療センター附属病院漢方医学講座 准教授)、 吉野鉄大(慶應義塾大学医学部漢方医学センター 特任講師)、伊東秀憲(北里大学北里研究所病院漢方鍼灸治療センター 医長)、井元清哉(東京大学医科学研究所附属ヒトゲノム解析センター 教授)、野上達也(東海大学医学部医学科専門診療学系漢方医学 准教授) |

|

掲載雑誌 |

: |

Traditional & Kampo Medicine. 2024; 11(2): 156-166. |

|

DOI |

: |

https://doi.org/10.1002/tkm2.1418 |

■用語説明

※ 証(しょう):漢方医学における診断。患者の病態を漢方医学の視点で分析して得られた、漢方薬による治療指針のこと。証は西洋医学の病名とは別の概念であり、漢方医学的な診察を行い別途検討する必要がありますが、漢方医学の有効性や安全性を担保するために重要です。

■参考文献など

『漢方医学大全』(日本東洋医学会 漢方医学書籍編纂委員会編集、静風社)

|

<本件に関するお問い合わせ> 東海大学医学部医学科専門診療学系漢方医学 野上達也 TEL. 0463-93-1121 |