ここから本文です

駿河湾日本平沖の海底からケヤリムシ類(多毛類)の新種発見 〜体長2ミリ、体幅0.2ミリの極小生物の多様性〜

2024年12月06日

本研究のポイント

・駿河湾日本平沖の水深約50メートルの砂泥底からケヤリムシ類(多毛類)の新種を発見した

・東海大学海洋学部が所有する小型実習船「南十字」を利用して、採泥器による採集を行い、砂泥サンプルから環形動物多毛類を選別し、走査型電子顕微鏡を用いた分類学的研究を行った結果、新種であることが判明した

・採集されたのは、ケヤリムシ目ケヤリムシ科ハラマキケヤリムシ属の1種で、本属が採集されたのは日本では初である

・学名(種小名)に採集地の静岡県に因む"shizuoka"を、和名に"フタマキケヤリムシ"と腹部に腹巻様の構造が二つ見られる特徴に因む名前を採用した

【研究概要】

横浜国立大学の西栄二郎教授と東海大学の田中克彦教授、名古屋大学大学院理学研究科の自見直人講師らのグループは、駿河湾日本平沖の水深約50 mの砂泥底から環形動物多毛類ケヤリムシ科の新種を発見しました。このハラマキケヤリムシ属は、日本では初記録であり、腹部に腹巻様の構造があることが特徴です。駿河湾産のフタマキケヤリムシは、腹巻様の構造が2つあることから、和名を"フタマキ"と命名しました。学名(種小名)には採集地の静岡県に因み"shizuoka"を採用しました。本種は体長約2 mm、体幅約0.2 mmと小さく、その外部形態の詳細な観察には走査型電子顕微鏡が威力を発揮しました。このような極小サイズの生物は多様性研究が困難を極め、この研究成果は今後の多様性解明につながる重要なものであると考えられます。本研究成果はPlankton and Benthos Research 誌の第19巻第4号(2024年11月30日)に掲載されました。

【社会的な背景】

駿河湾は日本でもっとも深い湾として知られており、そこに生息する生物としては、タカアシガニやサクラエビなどの漁獲対象種を含む深海生物がしばしば注目されてきた。しかし、その一方で、沿岸浅海域の海洋生物についての報告の多くは断片的で、その知見は未だ十分とは言えない。

そこで、駿河湾沿岸浅海域の生物多様性解明の一助とするため、東海大学の田中克彦教授らのグループは、東海大学所有の小型実習船「南十字」などを利用して駿河湾奥部沿岸域の採泥による底生生物調査を実施してきた。その過程で得られた環形動物多毛類のサンプルの確認を共同研究者の横浜国立大学・西栄二郎教授に依頼したところ、その中に未知のケヤリムシ類が含まれることが判明し、名古屋大学の自見直人講師らの協力も得て新種として記載した。

【研究成果】

日本周辺海域において、環形動物多毛類は約1500種、その内、ケヤリムシ科には23属56種の記録がある(Jimi, 2024)。今回、我々が記載したハラマキケヤリムシ属は日本初記録であり、フタマキケヤリムシも新種であることから、日本沿岸のケヤリムシ類には24属57種の分布が確認されたことになる。

今回、発見されたケヤリムシ科の新種の情報は以下の通りである。

科名 ケヤリムシ科

属名 ハラマキケヤリムシ属Euchonoides

学名 Euchonoides shizuoka Nishi, Tanaka, Jimi and Tovar-Hernández, 2024

学名の読み エウコノイデス・シズオカ

和名 フタマキケヤリムシ

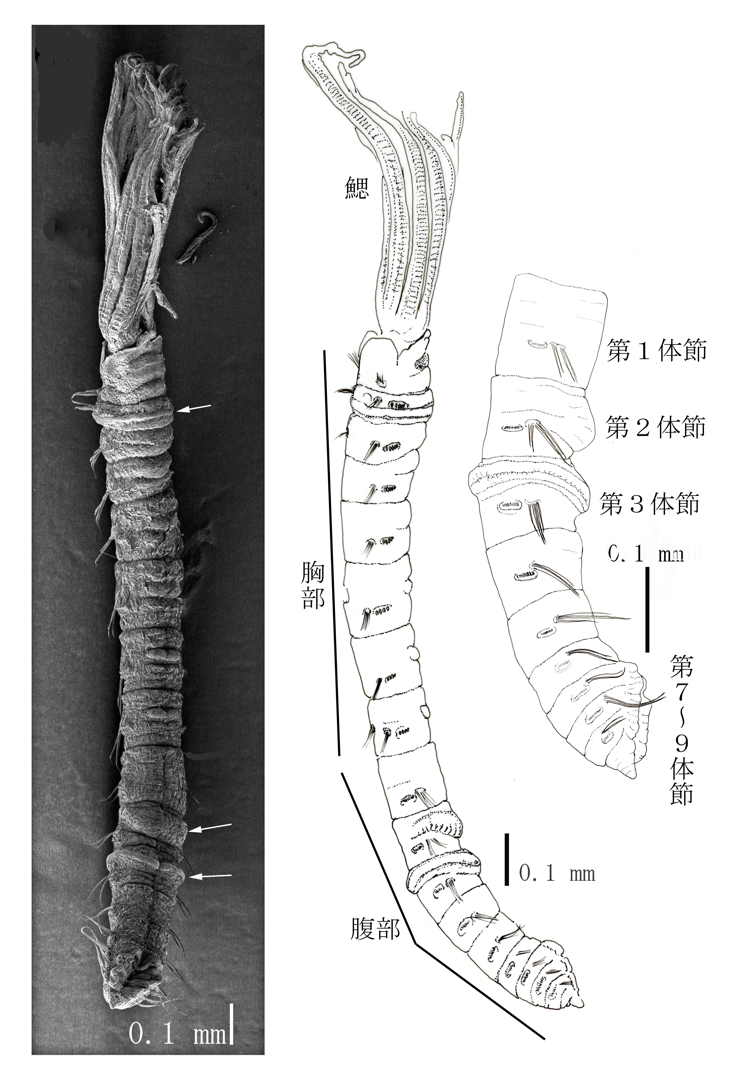

標本は体長1.7〜2.4mm、体幅0.1〜0.2 mm、鰓の長さ0.5〜1.0 mm、鰓は3対6本、体節数は胸部8節、腹部9節、胸部第2節と腹部第2、第3節に膨らみがあり、腹部第7〜9節に膜様の突起が認められる(図1)。

標本は体長1.7〜2.4mm、体幅0.1〜0.2 mm、鰓の長さ0.5〜1.0 mm、鰓は3対6本、体節数は胸部8節、腹部9節、胸部第2節と腹部第2、第3節に膨らみがあり、腹部第7〜9節に膜様の突起が認められる(図1)。

ハラマキケヤリムシ属の特徴は、胸部第2節に膨らみがあること、腹部最後端に膜様の突起があること、腹部第3節に体節を1周するように環帯様の膨らみがあること、が特徴である。これまでハワイ産Euchonoides moeoneとロシア沿岸ピョートル大帝湾産E. bicinctaのみが知られている。これら2種とは、襟膜側方に切れ込みがあること、腹部第2節にも膨らみがあること、剛毛の歯列の配列の違いなどで区別される。

| (図1)(左)標本の電子顕微鏡写真、矢印は膨らみを示す;(中)全体の描画;(右)腹部側方の拡大。 |

標本は千葉県勝浦市の千葉県立中央博物館分館 海の博物館と東海大学海洋科学博物館に登録・所蔵されている。

【今後の展開】

今回のフタマキケヤリムシのみならず、駿河湾の沿岸浅海域の海洋生物調査のサンプルには、多くの新記録種や未記載種が含まれている可能性がある。今後もサンプルの見直しを行うことで多くの重要な成果が見込まれる。また、東北地方の沿岸で採集された試料の中に、ハラマキケヤリムシ属の1種と思われるサンプルがあり、現在、分類学的研究を行っているところである。今後も、これまでほとんど調べられてこなかった極小サイズの環形動物について、調査・研究を行っていく予定である。

【謝辞】

東海大学海洋学部の小型実習船「南十字」の船長及び乗務員の方々には調査の際に大変、お世話になった。横浜国立大学機器分析評価センターのスタッフの方々には電子顕微鏡の使用にあたり、便宜をはかっていただいた。ここに記して深謝したい。本研究は科学研究費補助金 24K09033 「身近な釣り餌虫の真の多様性解明と生息地保全のための基礎研究」(研究代表者 西栄二郎)の助成を受けて行われた。

【公表論文】

Eijiroh Nishi, Katsuhiko Tanaka, Naoto Jimi & María Ana Tovar-Hernández. A new species of Euchonoides (Annelida, Polychaeta, Sabellidae) from Suruga Bay, Japan. Plankton and Benthos Research, 19(4): 203-211, 2024.

西栄二郎・田中克彦・自見直人・マリア トーバーヘルナンデス

駿河湾から採集された環形動物多毛類ケヤリムシ科の1新種

↓ 論文は以下のサイトからダウンロード可能である。(虫が苦手な人は閲覧注意!)

https://doi.org/10.3800/pbr.19.203

【参考文献】

柴 正博 2017 駿河湾の形成-島弧の大規模隆起と海水準上昇.東海大学出版部, 神奈川県平塚市.

村山 司 2017 駿河湾学. 東海大学出版部, 神奈川県平塚市.

Jimi, N. 2024 The Polychaetous annelids of Japan: Updated checklist of known species. Species Diversity, 29: 337-377.

西栄二郎・田中克彦・多留聖典・Kupriyanova, E. K., A. V. Rzhavsky 2017 新・付着生物研究法 5章 管棲多毛類 ケヤリムシ科とカンザシゴカイ科. pp. 88-102, 恒星社厚生閣, 東京.

|