ここから本文です

令和6年能登半島地震に伴う学術研究船「白鳳丸」緊急調査航海の実施について

2024年01月12日

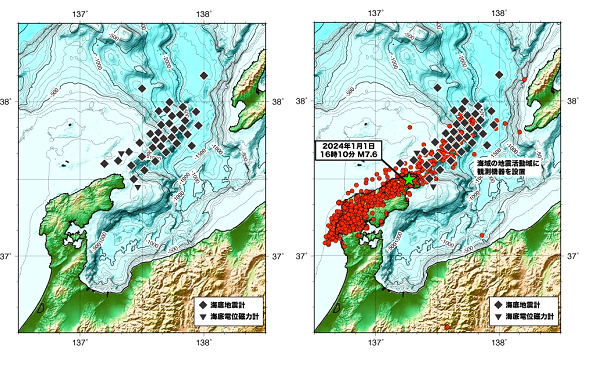

海洋研究開発機構(以下「JAMSTEC」という。)、東京大学地震研究所、北海道大学大学院理学研究院、東北大学大学院理学研究科、千葉大学大学院理学研究院、東京海洋大学海洋資源エネルギー学部門、東海大学海洋学部、京都大学防災研究所、兵庫県立大学大学院理学研究科、鹿児島大学大学院理工学研究科からなる研究チームは、令和6年1月1日に発生した令和6年能登半島地震を踏まえ、JAMSTECが所有する学術研究船「白鳳丸」(写真1)を用いて、活発な地震活動が継続している震源域周辺海域で海底地形調査などの航走観測並びに海底地震計(OBS、※1)30台程度及び海底電位磁力計(OBEM、※2)2台程度の観測機器の設置(図1)を主とする緊急調査航海を下記の日程・海域で実施いたします。

本航海で設置する観測機器は、一部を除き約1ヶ月後に回収し、得られるデータを詳細に解析することで、今回の地震を起こした地震断層の実態や地震・津波の発生メカニズムを明らかにするとともに、地震活動の推移の把握等を目指します。

記

○「白鳳丸」航海日程 令和6年1月16日(火)~1月26日(金)

東京港(晴海ふ頭)出港・帰港

○調査海域 能登半島沖周辺海域(図1参照)

|

【用語解説】 ※1 海底地震計(OBS: Ocean Bottom Seismograph):船舶により海底に設置し、耐圧容器に内蔵したセンサーにより数か月から1年程度地震波を観測し、レコーダーによりデータを蓄えることができる。音響通信により錘を切り離し、自己浮上したところを船舶により回収する。 ※2 海底電位磁力計(OBEM: Ocean Bottom Electromagnetometer):海底地震計と同様、船舶により海底に設置し、一定期間磁場及び電場を測定する。取得した磁場及び電場データから海底下の電気の流れやすさを可視化し、流体の分布を把握することができる。 |

(写真1)学術研究船「白鳳丸」

(図1)海底地震計(◆)及び海底電位磁力計(▼)の設置予定位置。★は本震の震源位置、●は気象庁による令和6年1月1日の震源分布。地形データは、日本海洋データセンター及び国土地理院のデータを使用。

お問い合わせ先:

(報道担当)

海洋研究開発機構 海洋科学技術戦略部 報道室

電話:045-778-5690 E-mail:press@jamstec.go.jp

東京大学地震研究所 広報アウトリーチ室

電話:03-5841-2498 E-mail: orhp@eri.u-tokyo.ac.jp

北海道大学大学院理学研究院附属地震火山研究観測センター

地震火山地域防災情報支援室

E-mail: isv-web@ml.hokudai.ac.jp

東北大学大学院理学研究科 広報・アウトリーチ支援室

電話:022-795-6708 E-mail:sci-pr@mail.sci.tohoku.ac.jp

東京海洋大学 総務部 総務課 広報室

電話:03-5463-1609 E-mail:so-koho@o.kaiyodai.ac.jp

京都大学防災研究所 広報企画出版室

電話:0774-38-4640 E-mail:toiawase@dpri.kyoto-u.ac.jp

兵庫県立大学 播磨理学キャンパス 経営部 総務課

電話:0791-58-0101 E-mail:soumu_harima@ofc.u-hyogo.ac.jp